岸岳の土に学び

昔の唐津に近づきたい

夏秋 隆一 Natsuaki Ryuichi

唐津市北波多稗田2490-2

TEL:0955-64-2354(※要連絡)

直営店「杉谷窯異中庵」

唐津市呉服町1797

TEL:0955-72-7330

昔の唐津に近づきたい

夏秋 隆一 Natsuaki Ryuichi

唐津市北波多稗田2490-2

TEL:0955-64-2354(※要連絡)

直営店「杉谷窯異中庵」

唐津市呉服町1797

TEL:0955-72-7330

知るほどに「面白い」

唐津という焼物

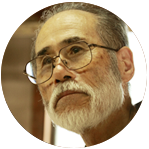

古窯の森公園に向かう波多八幡神社のすぐそば、皿屋窯跡に隣接するようにある窯元が杉谷窯異中庵。窯の名は古い地名の「杉谷」と中国のことわざに由来したもので、先代の父上が名付けました。賑やかな唐津の町中に育った夏秋氏は、父の苦労を見ていたため一時は焼物が嫌で家を出ましたが、やがて戻って跡を継ぎ、以来焼物一筋に生きてきたそうです。「ただがむしゃらにやってきましたが、なかなか思うようにいきません。でもそこを工夫しながら作る面白さがあるんです」と、今ではすっかり焼物に夢中の様子。 古唐津の研究も熱心に行っており、窯跡を歩いて土を調べ、陶片からその製法を探り続けています。「知れば知るほど昔の陶工はすごい。そこに少しでも近づきたいと思いながら、日々土を捏ねています」と、口ぶりからも情熱が伝わってきます。

唐津商店街にある直営店。接客は主に奥様の担当ですが、夏秋氏も時々お客様との会話を楽しみます。

夏秋氏が好む「斑唐津」の茶碗。土も灰釉も自ら作っています。

土も釉薬も

できるだけ自作

夏秋氏の作る唐津焼には、日常使いの器でも古唐津の伝統が息づいています。自ら歩いて探した岸岳独特の砂岩質土を使うのはもちろん、釉薬も刈入れの終わった田んぼを借りてわら灰釉を作るなど、できるだけ昔の製法に迫る努力を怠りません。ろくろは電動を使いますが高台だけは蹴ろくろで削り、2〜3ヶ月に一度は登り窯に火を入れて徹夜で薪をくべ続けます。しかし、そこまで昔の製法を守っても、作品は奇をてらわず使いやすい食器類がほとんど。時に遊び心を交えながら、ことさら個性を押し出すことなく、季節の食卓を豊かに彩る器を目指しています。展示・販売は唐津駅からすぐの直営店と「ふるさと会館アルピノ」が中心。機会があればぜひ訪れて作品を手にとってください。手間をかけ丁寧に作られた本物の精神が感じられるはずです。